|

“CR曙光”是淋巴瘤之家推出的新栏目,通过对“帮助治疗曲折的患者找寻柳暗花明之路”的医生进行采访,和病友们共同见证生命与医学的奇迹,同时帮助大家拓宽眼界、汲取信息、积累信心,把握好未来的CR旅程!

在中山大学肿瘤防治中心血液肿瘤科,梁洋教授、王华教授团队用创新的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法,为两位继发性中枢神经系统淋巴瘤(SCNSL)患者创造了生命奇迹。让我们跟随本期「CR 曙光」栏目,聆听他们的生命故事,见证医学如何创造绝处逢生的希望奇迹。

患者治疗历程

梁先生的重生之路

去年夏天,一向健康开朗的梁先生突然出现黑便、呕血,还伴有胸闷心悸。检查结果如同晴天霹雳——他被确诊为弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL,non-GCB亚型,伴Myc和Bcl-2基因重排双打击),更糟的是肿瘤已经侵犯骨髓。这种双打击淋巴瘤恶性程度极高,常规化疗往往效果不佳。

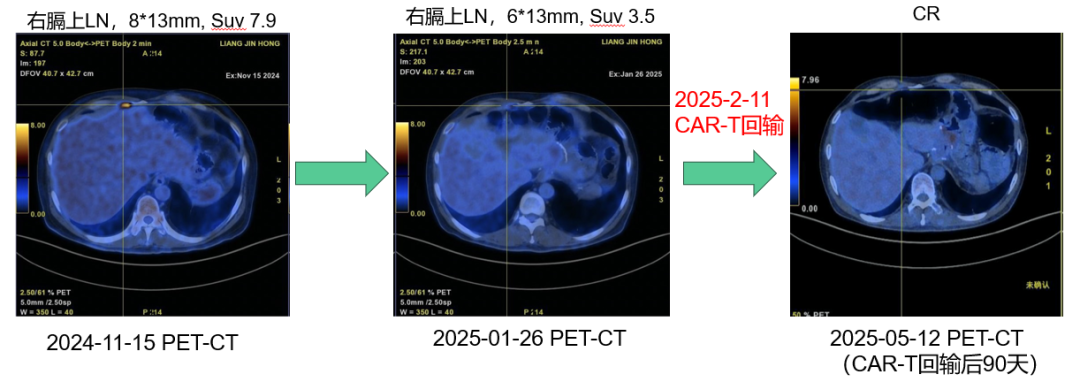

果然,一线化疗以失败告终,雪上加霜的是肿瘤还侵犯了中枢神经系统。面对如此棘手的病情,医疗团队为他量身定制了二线治疗方案。在经历了多轮靶向药物和化疗的"车轮战"后,终于迎来了转机——2025年2月,梁先生接受了CAR-T治疗。如今,他的体内已经检测不到肿瘤,达到了完全缓解(CR)(图1),真正实现了生命的重生。

图1 CAR-T回输前后的PET-CT扫描图

李女士的抗癌传奇

58岁的李女士与淋巴瘤的抗争同样扣人心弦。最初因腰痛腿痛就医时,她被确诊为DLBCL(non-GCB亚型,伴Bcl2和c-Myc蛋白双表达,IVA期)。虽然一线治疗一度使病情得到控制,但令人揪心的是,不到一年肿瘤就复发并转移至大脑。

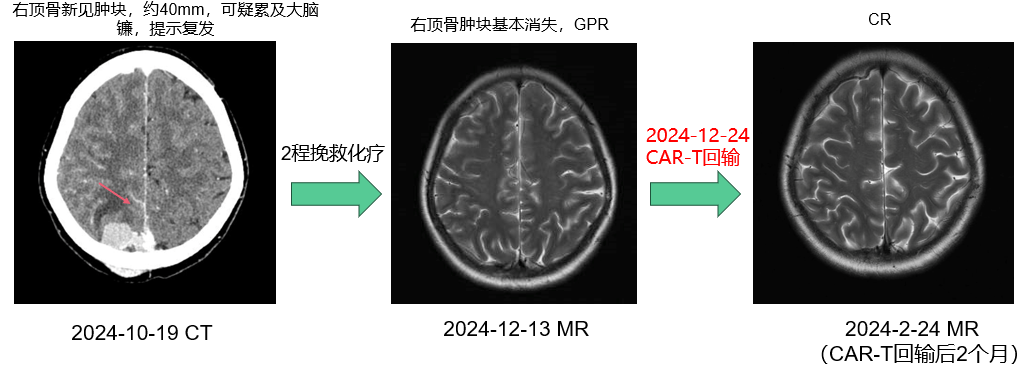

就在传统治疗手段束手无策之际,CAR-T疗法为李女士带来了新的希望。2024年12月,她接受了CAR-T回输。令人振奋的是,仅仅两个月后的复查结果显示——肿瘤完全消失了(图2)!如今,重获健康的李女士又能享受天伦之乐,每当在公园漫步时,她都会由衷地感恩这份生命的珍贵馈赠。

图2 CAR-T回输前后的CT和MR扫描图

治疗启示: 个体化方案与时机选择至关重要

两位患者的成功并非偶然,其背后体现三大治疗智慧:

1 突破脑部治疗难题

对于淋巴瘤已经扩散到大脑患者来说,传统化疗效果往往不太理想。但现在,CAR-T细胞疗法在这方面取得了重大突破。这主要归功于CAR-T细胞能够突破血脑屏障,直接找到并消灭脑部的肿瘤细胞,开创了脑部淋巴瘤治疗的全新模式。

2 难治类型不再可怕

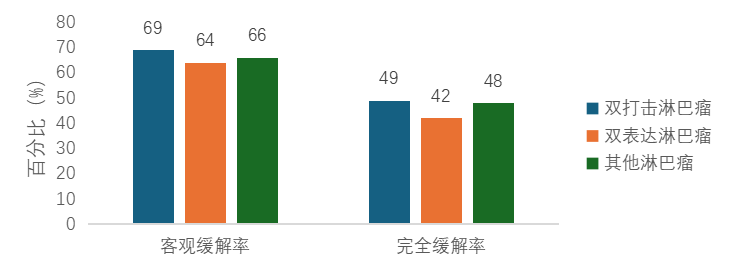

本案例中两位患者的情况特别具有代表性:一位是"双打击"淋巴瘤,这类患者用传统治疗方法平均生存期不到1年;另一位是"双表达"淋巴瘤,5年生存率只有36%。这两种类型都属于特别难治的淋巴瘤。但令人惊喜的是,经过CAR-T治疗后,这些难治类型的患者获得了和普通淋巴瘤患者相似的治疗效果。多项研究都证实,无论是"双打击"、"双表达"还是普通类型的淋巴瘤患者,在接受CAR-T治疗后,肿瘤缓解情况和生存时间都没有明显差别(图3)。这为那些原本治疗效果不好的患者带来了真正的希望。

图3 接受CAR-T治疗双打击淋巴瘤、双表达淋巴瘤和其他淋巴瘤患者的缓解率

3 治疗时机很重要

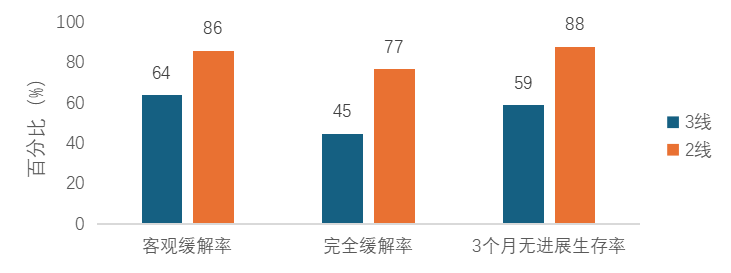

两位患者都是在第二次化疗方案失败后,医生及时调整治疗方案,选择了CAR-T细胞疗法,从而成功阻止了病情继续恶化。有研究显示,在2线治疗方案时就选择CAR-T的患者,比拖到3线方案才用的患者效果更好,不仅肿瘤缓解率更高,生存时间更长,而且CAR-T细胞在体内的增殖效果也更理想(图4)。因此,医生建议符合条件的患者,应该尽早考虑将CAR-T疗法纳入治疗计划,这样才能获得最佳的治疗效果。

图4 接受2线和3线CAR-T治疗患者的缓解率和生存率

专家提醒: 早诊早治是关键:脑部症状莫忽视 当出现持续头痛、呕吐、肢体无力或性格改变等神经系统症状时,务必及时就医检查。特别是淋巴瘤患者,一旦发现上述症状,要警惕肿瘤脑转移的可能。早期发现、早期干预是获得最佳治疗效果的前提。

精准评估很重要:选择最适合的治疗方案

虽然CAR-T疗效显著,但并非所有患者都适合。治疗前需由专业团队全面评估,包括:肿瘤负荷、身体状况、经济条件等多方面因素。同时要了解可能的副作用,做好充分的心理和医疗准备。

全程管理不可少:治疗后定期随访

CAR-T治疗后仍需密切随访,建议DLBCL患者治疗后的前2年,前3个月复查1次,之后每6个月复查1-5次,此后每年复查1次维持终生。良好的随访管理是确保长期疗效的重要保障。

专家寄语

这两例患者的成功,标志着CAR-T疗法在SCNSL领域的重大突破。长期以来,中枢神经系统淋巴瘤因其特殊的血脑屏障保护和免疫微环境特征,一直是治疗难点。而本案例中观察到的深度缓解效果,有力证实了CAR-T不仅能够突破血脑屏障的阻隔,还能在中枢神经系统这一特殊微环境中保持强大的抗肿瘤活性。未来,随着科研人员对靶点选择的不断优化,以及剂量调控等策略的持续改进,CAR-T 疗法在 SCNSL 领域的疗效必将得到进一步提升,有望让更多身处绝望中的患者迎来曙光,为攻克这类难治性疾病开辟更广阔的道路。

参考文献 1.王浩人, 等. 国际输血及血液学杂志. 2021;44(4):302-308. 2. 邱录贵. 中华血液杂志. 2016;37(9):747–750. 3.Johnson NA, et al, J Clin Oncol. 2012;30(28):3452–3459. 4. Karmali R, et al. Blood Cancer J. 2025;15(1):43. 5.FRIDBERF G, et al. 2023 ASH. Poster 4886. 6.中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤诊疗指南(2025年版).

专家介绍

中山大学附属肿瘤医院血液肿瘤科科主任、主任医师、研究员、博导、博士后导师 华南肿瘤学国家重点实验室课题组长 中华医学会血液学分会浆细胞疾病学组委员 中华医学会血液学分会中西整合医学学组委员 广东省医师协会血液科医师分会副主委 广东省高层次引进人才,珠江人才计划,中山大学“百人计划”学者 上海交通大学瑞金医院上海血液学研究所博士,耶鲁大学肿瘤中心血液系博士后,专业方向血液肿瘤发病机制及靶向治疗 主持参与多项国家自然科学基金及省部级项目,在NEJM,Nature Reviews Disease Primers, JCO,Cancer Cell等高水平同行评议专业杂志发表多篇临床及科研文章,累计引用次数2800余次,担任Leukemia杂志通讯编辑和国际编委,同时为STTT,JITC,Cell Reports等高水平国际杂志及《中华血液学杂志》审稿人。

王华 教授 中山大学附属肿瘤医院

END 供稿:心怡 | 排版:悠然 | 审核:心怡 声明:本文中涉及的信息仅供淋巴瘤病友及家属交流参考,不作为用药推荐,具体诊疗方案请遵从专业医生的意见或指导。 ··· |  /1

/1